主讲内容

- 文化断层

- 古代及近现代历史上“怀古”或者“趋时”的两种两极化思想。“怀古者只想以古代今,趋时者只想以今灭古。”

- 政治形态影响下的文化惯性——当代缺乏一种直视和包容历史真实的态度。“我们太擅长遮盖。”

- 废墟与死亡、悲剧、失败……有关,在传统儒家思想影响下(好生恶死的生死观),使得中国人倾向回避废墟。

“中国历史充满了悲剧,但中国人怕看真正的悲剧。最终都有一个大团圆,以博得情绪的安慰,心理的满足。”

这首诗对我们定义“丘”为先前宫殿的遗迹极为宝贵,在巫鸿看来,它也因此成为中国的第一首“废墟诗”。之所以说《哀郢》是“废墟诗”,是因为以往的宫殿(厦)并没有完全消失,虽然因为战火和其他自然原因它们的木质结构已经消失不见,但建筑的基址仍以“丘”的形式保存了下来。“丘”指的因此是往昔建筑的所在,只不过建筑物的主体形态已荡然无存。

在典型的欧洲浪漫主义视野中,废墟同时象征着转瞬即逝和对时间之流的执着——正是这两个互补的维度一起定义了废墟的物质性(materiality)。换句话说,一个希腊罗马或中世纪的废墟既需要朽蚀到一定程度,也需要在相当程度上被保存下来,以呈现悦目的景观,并在观者心中激发起复杂的情感。对于托马斯· 惠特利(Thomas Whately,卒于1772)来说,正是这种“废墟化”(ruination)的结果使得丁登修道院(Tintern Abbey)成了一座“完美的废墟”:“在丁登修道院的废墟中,教堂的原始建筑得到理想的展现;由此,这个废墟在人们的好奇与沉思之中被推崇备至。”这个著名废墟的无数绘画和照片证明了惠特利的观点。英格尔· 希格恩· 布罗迪进一步评论道:“‘理想’的废墟必须具有宏伟的外形以便显示昔日的辉煌,但同时也要经历足够的残损以表明辉煌已逝;既要有宏伟的外貌以显示征服之不易,也需要破败到让后人为昔日的征服者唏嘘感叹。废墟彰显了历史不朽的痕迹和不灭辉煌的永恒,也凸示了当下的易逝和所有现世荣耀的昙花一现。所以,废墟能唤起的情感既可能是民族自豪,也可是忧郁和伤感,甚至是乌托邦式的雄心壮志。

西方18世纪的废墟美学 . 忧郁的/崇高的

1770年,托马斯·惠特利(Thomas Whately)在《现代园艺观察》(Observations on modern Gardening)中写道:“看到废墟,我们自然会想到眼前的变化、衰败和荒凉;它们又引出了一长串的新故事,所有这些故事都染上了这种忧郁的色彩。”

1792年,在《废墟》(Les ruins, ou Meditation sur Les revolutions of empires)一书中,沃尔尼伯爵(Comte de Volney)对这一景象赞歌,作为人类所有梦想和发明都已消逝的崇高提醒:“万岁,孤独的废墟!”神圣的坟墓和寂静的墙壁!你我调用;我向你祈祷。当你的外表以隐秘的恐惧避开庸俗的注视时,它却有在我心里激起了美妙情感的魅力——崇高的遐想。”

西方19世纪的废墟美学 . 齐美尔谈废墟

1911年,德国社会学家格奥尔格·齐美尔在他的文章《废墟》中描述了过去两个世纪的废墟美学的晚期迭代——废墟的视觉本质上是自然和文化之间的调和,人造物不知不觉地向有机状态滑动,直到最后,大自然自有它的方式,我们再也不能合法地说’废墟’了。

他写道:“建筑是唯一一种艺术,在这种艺术中,精神的意志和自然的必然性之间的伟大斗争产生了真正的平静,在这种艺术中,向上奋斗的灵魂和重力中的自然保持平衡。”然而,在废墟中,自然最终开始占据上风:“野蛮的、向下拖拽的、腐蚀的、破碎的力量”产生了一种“完全有意义的、可理解的、差异化的”新形式。在某种程度上,齐美尔对废墟的看法仍然是一种浪漫主义的观念——它倾向于一种有机主义,而这种有机主义在新世纪将会在美学和历史上都遭到破坏。特别是,近代的毁灭成为许多艺术家和作家讲述的对象。

在弗里德里希数量庞大的作品中,可能会发现一种特定的死亡绘画流派,我称之为“死亡场景”;这些作品描绘了露天的坟墓、墓地和教堂墓地,通常在冬天和废墟里。这些画只是通过个人在自然中的孤立来唤起忧郁或孤独。弗里德里希关于墓地和坟墓的画作不仅表明了他对死亡的关注,也表明了浪漫主义对死亡和无常的普遍看法。

The Abbey, whose ruins evoke a great but long lost past, had caught the artist’s imagination from an early point in his career, and they became a frequent subject of his paintings. Friedrich, to whom the ruins represented a symbol of his beloved homeland, studied the Abbey precisely and produced many drawings from different angles, evidence of which can be seen in the ‘Eldena Room’ at the Caspar David Friedrich Centre.

Friedrich’s different versions of the ruins can be interpreted in a number of ways. On the one hand, they can be interpreted as metaphors of transience; on the other hand, they can be understood as tributes to former historical greatness or monuments of Christian piety.

欧洲废墟的废墟化及持久存在都是建立在一个简单的事实之上,即这些古典或中世纪的建筑及其遗存都是石质的。正是因为这个原因,欧洲的废墟才得以具有一种特殊的纪念性(monumentality)。正像我们在保萨尼亚斯(Pausanias)的《希腊志》(Guide to Greece)里读到的:废墟那庄严有力的存在不仅暗示了昔日曾经完好无损的纪念碑,而且使它受损后的残存部分既迷人又肃穆。由于同样的道理,一座希腊神庙或哥特式教堂的废墟,即使仅存残骸,仍以其破碎的表面显示出时间的历程。与残损而动人的丁登修道院的远景不同,那些石头上由自然而非人力所形成的岁月侵蚀促使人们对这些遗迹细加品味:“线条因风化而变得柔和,或因毁坏而断裂;僵硬的设计由于跃枝垂草的不时侵入而松弛下来。”

对石质废墟的这两种观察——一种关注整体形象,一种聚焦于细节——携手把半毁的建筑重新定义成了浪漫主义艺术与文学里的审美客体。同时,这种观赏也暗示了木质结构由于其物质性的短命无常,永远无法变成可以相提并论的审美客体。佛罗伦斯· 赫泽勒(FlorenceHetzler)把“废墟时间”定义为石质废墟的“成熟过程”,也隐含了木质建筑没有为“废墟时间”的生成提供机会。

“丘”作为一种独特的废墟概念和形象,从未在传统中国文化和艺术中消逝。不过,早在东周时期就出现了一个重要变化,极大地丰富了人们对废墟的想象:在这一时期,另一个字,“墟”,开始成为表示废墟的主要词汇。这个变化的原因是相当复杂的,但一个主要因素是“丘”和“墟”这两个字的不同本义。虽然两字在字典里的解释互有雷同,且经常交互使用,但“丘”首先意谓一种具体的地形特征,而“墟”的基本含义是“空”。引进“墟”作为表示废墟的第二个词汇——最终变成了最主要的用词——标志出对废墟概念和理解的一个微妙的转向。我们可以把这个转向解释为对废墟的“内化”(internalizing)过程。通过这个过程,对废墟的表现日益从外在的和表面的迹象中解放出来,而愈发依赖于观者对特定地点的主观反应。

现在我们已经无法看到这些“墟”的当时风貌了。但幸运的是,一些古诗为这类空间提供了清晰的形象。如果说“丘”以土墩为特征,“墟”则是更多地被想象为一种空旷的空间,在那里前朝的故都曾经耸立。作为一个“空”场,这种墟不是通过可以触摸的建筑残骸来引发观者心灵或情感的激荡:这里凝结着历史记忆的不是荒废的建筑,而是一个特殊的可以感知的“现场”(site)。因此,“墟”不由外部特征去识别,而被赋予了一种主观的实在(subjective reality):激发情思的是观者对这个空间的领悟。

在这幅画页上,石涛描绘自己站在一个硕大的锥形土丘之上,遥望远方。土丘的形状相当奇特:轮廓柔和而寸草不生,与周围的风景形成了鲜明对比。很显然,画家试图表现的是这不是一个自然形成的山丘,而是一个人造的土墩。石涛题诗的开头两行支持了这种印象:

“郭外荒丘一古台,至今传说雨花来。”

诗后更有一段叙事说明:

“雨花台,予居家秦淮时,每夕阳人散,多登此台,吟罢时复写之。”

这幅画显示了他所登的“台”是一个不再具有人造建筑痕迹的秃丘,而正是它的贫瘠和荒芜——它的“空”——引起了画家和诗人石涛的怀古之思。

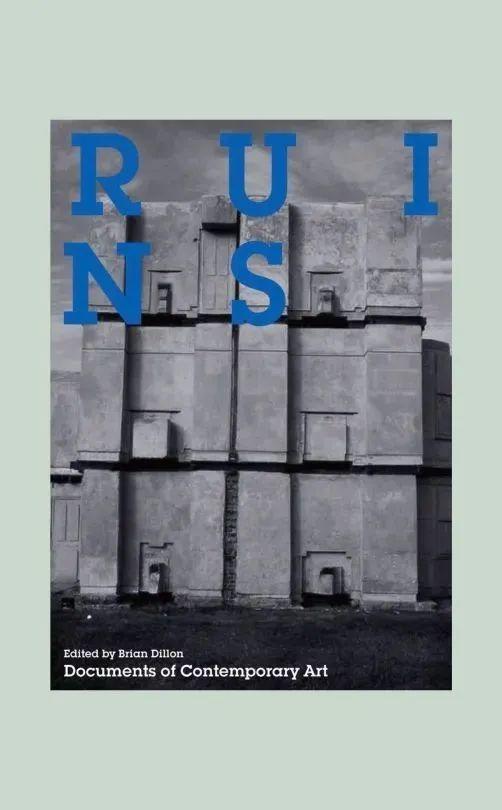

《废墟》提供了一个关于废墟美学的当代状态和缘由的调查,也回顾了艺术家们近年来所描绘的早期时代的荒地、碎片和解体的景象。

第一章:探讨了现代废墟及其与现代性的关系。

第二章:探讨了军事和工业废墟在当代艺术中的具体作用,着重于冷战时期的遗迹。

第三章:在罗伯特·史密森(Robert Smithson)和其他艺术家20世纪60年代和70年代的作品基础上,关注景观和环境。

第四章:讨论了废墟与未来,或未来各种可能性的关系。

废墟图像的繁荣

我们现在生活在一个毁灭的时代,尽管我们可以说我们一直生活在这个时代。在21世纪的头十年左右,我们看到了一种灾难和衰败的图像的明显繁荣,不论是在全球事件还是在流行文化领域中,或者在视觉艺术家的相关作品中。随着2001年世贸中心被毁,以及随后在阿富汗和伊拉克爆发的战争,我们再次面临着对城市和建筑的袭击,作为地缘政治冲突的象征。

在过去的十年中,经济崩溃引发了一连串建筑和城市规划的灾难图景——永远不会有人居住的房产开发,烂尾的办公大楼,以及对长期处于下滑的上个世纪主要工业基地和城市的重新认识。

20世纪的现代性和现代主义的衰落感弥漫在空气中,伴随着一种对殖民主义腐朽机制的认识,以及对前苏联集团的审美形式和形象的恼人怀旧。与此同时,由于气候变化而导致的地球毁灭的前景——这是一场挥之不去的灾难,取代了半个世纪前人们所想象的迅速发展的核武器,但这并没有停止我们对未来的更多破坏性幻想和忧虑的滋生。

废墟中的时间性 —— 短暂/恒久

废墟体现了一系列当下的和历史的悖论。这座被毁坏的建筑是过去的遗迹,也是通向过去的入口; 它的腐烂是对时间流逝的具体提醒。

废墟把我们在时间中向前推:它预测的未来是——我们的当下将陷入类似的年久失修,或沦为一些不可预见的灾难的受害者。

废墟,尽管处于衰败的状态,却不知何故比我们更长寿。

我们对废墟的文化凝视是一种,让我们从准确的年代记录中解脱出来的方式,让我们在时间中漂流。废墟是一些漫长历史的碎片,但废墟是带有未来的碎片;它会在我们死后继续存在,尽管它也会让我们想起遗失的完整或完美。

20世纪废墟与现代主义 . 城市已经变成了它自己过去的一个墓地

现代主义本身,在这个时期,与废墟有着模糊的关系。在某种程度上,勒•柯布西耶等建筑师所设想的城市改造,依赖于城市被拆除。正如安东尼·维德勒(Anthony Vidler)对柯布西耶 Corbusian 光辉城市所断言的那样:过去要么被根除,要么以18世纪的方式被改造,变成公园里的废墟碎片……这个城市已经变成了它自己过去的一个墓地。

战后不久的一段时间里,废墟景象变成了现实,因此,彼得•史密森(Peter Smithson)和艾莉森•史密森(Alison Smithson)等人的野兽派建筑中,笼罩着更具毁灭性的核未来的前景。

根据建筑师阿尔伯特·施佩尔的“废墟价值”概念,希特勒计划中的日耳曼尼亚帝国的构想是着眼于它未来如画的衰败。其设计不仅拟用极其长命的材料,甚至还考虑到每座建筑未来的废墟形态,哪怕它们陷入颓败,其情境亦可媲美罗马废墟的伟大。

“希特勒的日耳曼尼亚计划:希特勒妄自尊大的计划将柏林夷为平地,并将其改造成他的全球纳粹首都,杀死了数千人。如今,它仅有的几处遗迹冷清的、平凡的、甚至优雅的存在着——与历史上的野蛮篇章密不可分。”

《企业荒原:去工业化的景观和记忆》2007 Steven High, David W. Lewis

去工业化不仅是一个经济过程,也是一个社会和文化过程。我们过去工业的锈迹斑斑——工厂的残骸、大得无法移走的废弃机器,以及现在无用的基础设施——几十年来一直是北美景观的一部分。然而,近年来,这些现代遗迹已成为文化景点,吸引了越来越多的冒险家、艺术家和那些对这一被遗忘的遗产感到好奇的人。通过口述历史、照片和解释性文章的独特融合,《企业荒原》调查了这一迷人的地形,以及它的消逝和重新发现的现象。

史蒂文·海伊和大卫·w·路易斯首先探索了一种新兴的美学,他们称之为“去工业的崇高”(deindustrial sublime),解释了地标性工业建筑的仪式化拆除是如何在不断变化的时代之间充当戏剧性的标点符号的。然后,他们沿着城市探险者开辟的叙事道路前进,这些探险家潜入以前的工业遗址,然后在一个活跃的在线社区分享他们的社交账号和照片。为了理解地理和情感上的接近如何影响去工业化的记忆和表现方式,海和刘易斯将重点放在俄亥俄州的扬斯敦,那里的居民和前钢铁工人仍然生活在更繁荣的时代的提醒中。

《企业荒原》以密歇根州、安大略省、西弗吉尼亚州和宾夕法尼亚州的照片随笔结尾,将令人难忘的画面与那些将工业遗址视为工作场所而非纪念碑的人的辛痛证词相结合。海伊和刘易斯将我们的去工业化景观重新诠释为对我们理解和应对全球化造成的深刻破坏的方式的历史性和想象力的挑战,迫使读者超越怀旧。

去工业化 . 城市后现代转型

工业退场,留下斑驳沉寂的空间等待后现代性的救赎。旧改力图重新建立人与空间的关系,使感官与空间产生更紧密的联系。在工业逻辑与功能主义下产生的空间,在其功能性消退之后自身成为了景观,这些建筑、空间自身具有了象征性。空间之中的“新内容”也作为一个表意的文本,成为了人与空间之间的指导者、协调者。

杜伊斯堡北郊的景观公园,也曾是鲁尔区煤钢企业的倒闭潮中的一员。设计师 Peter Latz 将废弃的工厂重新改造,与周边的生态环境相结合,以建立景观公园的形式,让人们更好地去理解大工业发展的那段历史。

奥伯豪森Oberhausen的Gasometer是鲁尔区最大的天然气储气罐,1920年建成,巨型圆桶大瓦斯槽曾提供炼钢厂所需的瓦斯燃料,它直径67米,高118米,属全欧洲之最。

1994年, 这个被公认为“景观杀手”的庞然大物却被改造成全欧洲最大也是最奇特的展览场所,一个尺度惊人的、全封闭式的单一展览空间。每年夏天大储气罐都会举办主题展览。

艺术和废墟 RUINS AND ART

近年来的艺术最明显的推动力来自于60年代末70年代初的艺术、文学和理论作品的结合。在这方面,罗伯特·史密森(Robert Smithson)的著作堪称典范。熵是史密森作品中的关键概念,它提醒我们,毁灭总是动态的,并在过程中,导致了史密森所说的“辩证景观”,它徘徊在地理的过去和灾难性的未来之间。

史密森也为后来的艺术家创造了一个至关重要的术语: 他所描述的艺术品和摄影不是浪漫的遗物,而是“反向的废墟ruins in reverse”。它们处于被建造和被废弃以及衰落之间的辩证状态——史密森的废墟使未来看起来过时,而过去似乎来自某个不可知的时代。

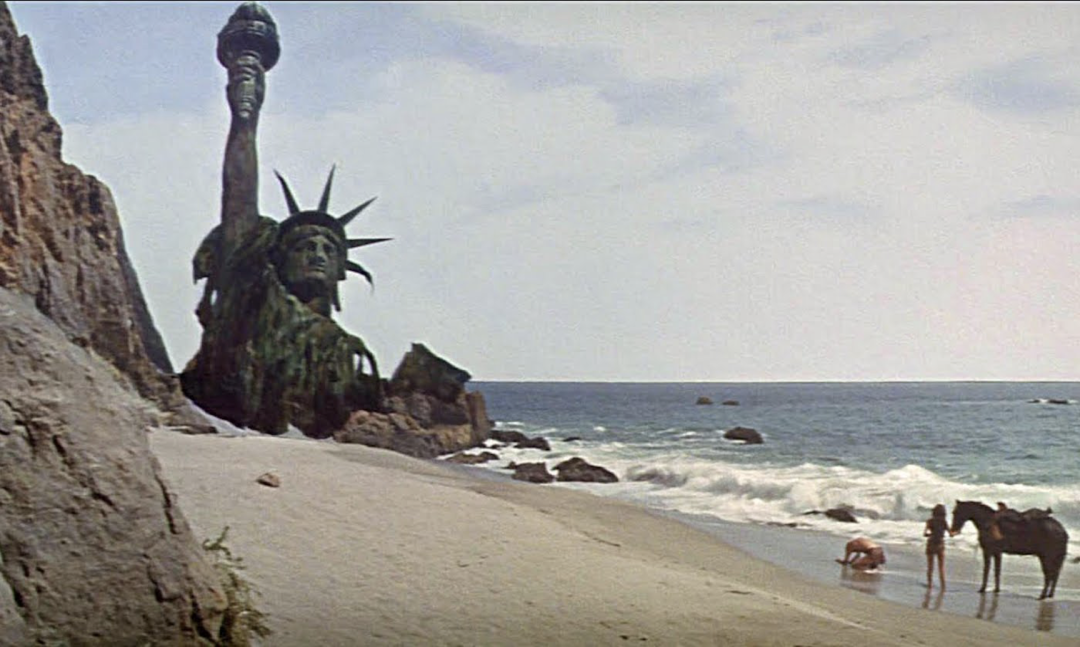

在20世纪90年代,现代主义梦想的某些方面的崩溃也许最能体现在建筑形象上,它们也成为视觉艺术家们创作的一个主题。在破坏性景观或环境方面,电影也提供了重要的例子。

在影片中,纽约变成了一个从沙滩上伸出的倾斜的自由女神像。

安德烈·塔科夫斯基的《潜行者》(1979)中被毁的“区域”是达伦·阿尔蒙德(Darren Almond)和亚当·乔德科(Adam Chodzko)等艺术家探索的具有隐喻意义的生产性非场所的典范。

作为一个真实的社会空间,废墟成为中国上世纪九十年代以来电影中常出现的场景,废墟影像在这些影片中作为一个重要的“症候式”符号发挥表意作用,成为那些具有社会底层、边缘特征的主人公存在、情感世界的象征,也是传统、历史、地方、少数群体当前境遇的隐喻。因废墟所具有的丰富辩证内涵和异质空间特征,废墟影像体现了一种“现场的诗学”,成为一个表征社会空间变化的小的“结构元素”,为影片开拓了反思中国现代性进程中的“破坏性”力量及人的情感现代性问题的空间。——杨致远